佛教给人的印象通常是温暖的,然而在中国历史长河中,它遭遇了四次严重的劫难,即世人熟知的“三武一宗灭佛”事件。这些帝王为何对佛教怀有如此深仇大恨?让我们一同揭开这背后的真相。

北魏拓跋焘灭佛开端

拓跋氏建立了北魏王朝。他们经历了秦朝的灭亡之痛,忍受了屈辱,趁秦国在淝水之战中失利、国内局势不稳的时机,成功复兴并统一了北方。拓跋焘即位后,他深入研究了历史,决定强化军队建设,目标是使北魏成为一个全民皆兵的国家。最初,他只是打算让僧侣加入兵役。

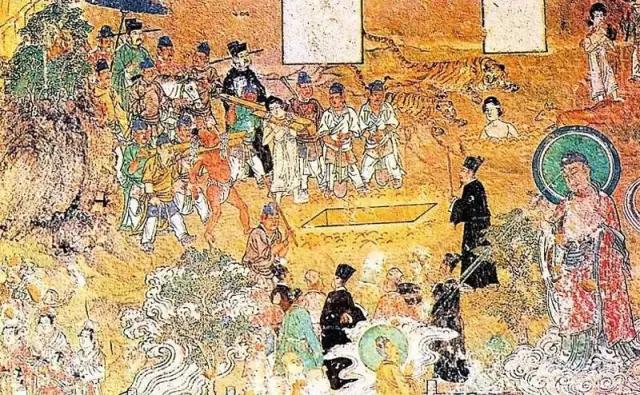

公元445年,杏城起了乱子。到了第二年,拓跋焘带兵去镇压,到了长安,发现寺庙里藏了不少武器和钱。北魏成立不易,拓跋焘对皇位看得很重。他怀疑佛教跟这场起义有关,于是先把寺庙里的和尚杀了,后来又听大臣的话,下令「把长安的和尚都杀了,把全国的经文和佛像都烧了」。

北周宇文邕民主之变

宇文邕不是家中的大儿子,按照常理,他作为宇文泰的第四个儿子,本不应有机会成为皇帝。但他在登基后,即567年,有人上书提出要限制佛教的流传。宇文邕本着民主的态度,于是邀请了道教、佛教的专家和朝廷中的大臣,一同讨论儒、佛、道三教的排名问题。

宇文护,人们称他为“顾命大臣”,他信奉佛教,却因反对将佛教置于末位,使得会议未能达成共识。宇文邕心中所想,是以儒教为尊,道教次之,佛教再次,但高僧们的辩论揭示了道教的虚无,宇文邕最终只得改变初衷。随后,他下令禁止佛教和道教,焚毁经文佛像,驱逐僧侣道士,并要求他们重返民间。同年的六月,他创设了通道观。他邀请了儒家、佛教、道教三位知名学者。他们一起深入交流,共同研究三教的根本道理。

唐朝武宗针对性灭佛

唐朝向来以开放的风气著称,却未曾料到会掀起灭佛的风潮,而这道命令是由唐武宗颁布的。在唐武宗的时代,国家的实力已经显著衰退。公元842年,唐武宗被迫发布灭佛令,命令僧尼中的违法者和不遵守戒律的人还俗,并且没收他们的财产,这笔钱被用来支付两税和徭役。

公元844年,唐武宗下令,对那些房屋少于二百间、未经官方特许的寺庙与佛堂进行拆除,并规定僧尼必须还俗。由此可以看出,唐武宗的灭佛举措是有针对性的,并非对所有佛教事务一概而论。

后周世宗经济考量

柴荣对宗教并无特别的喜好,他这次灭佛主要是从经济角度出发。当时佛教非常繁荣,消耗了大量社会资源,众多寺庙和僧侣的存在,在一定程度上制约了国家经济和财政的进步。为了改变这种状况,柴荣决定实施灭佛政策。

与其他灭佛运动有所区别,柴荣的灭佛行动主要着眼于佛教对经济产生的负面影响。他采取了诸如限制寺庙规模、减少僧尼人数等手段,目的是为了增加国家可调动的人力与物资,进而推动经济增长。

四次灭佛原因多样

总体来说,四次灭佛各有原因。拓跋焘为了巩固统治,把寺庙里的武器与叛乱联系在一起,认为佛教可能对皇权构成挑战;宇文邕在儒家、佛家、道家的地位和统治秩序上犹豫不决,受到宗教内部争议和朝臣意见的影响;唐武宗因国力衰退,想要振兴经济;柴荣则是纯粹从经济角度考虑。

帝王的决策产生于各自时代的特定背景,它牵涉到政治、经济、文化等多个领域的复杂元素。尽管他们的目标各不相同,但这些决策对佛教的发展产生了显著的推动作用。

灭佛后的佛教复兴

令人好奇的是,每当佛教遭遇压制,新登基的皇帝往往又会重新扶持佛教,提高其地位。以北魏为例,新皇帝重拾对佛教的尊崇,并修建了大量石窟与寺庙;北周在废除佛教后,后续的皇帝亦逐步恢复了佛教的各项活动。

佛教在中国历史长河中绵延不绝,体现了宗教与政治之间的相互作用和相互制衡。关于“三武一宗灭佛”的多次历史事件,你觉得哪次对后世产生了最深远的冲击?欢迎在评论区分享你的观点。同时,请不要吝啬点赞和转发这篇文章。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.sjzbwjy.com/html/tiyuwenda/10222.html