唐朝时期,佛教的影响力迅速增强,发展到了极致。这种态势带来了不少问题,其中佛教与唐王朝统治利益之间的矛盾尤为突出,成为众人关注的中心。这其中既有对经济主导权的争夺,也有对国家尊严和政权稳定的考量。

佛教在唐朝的兴盛根基

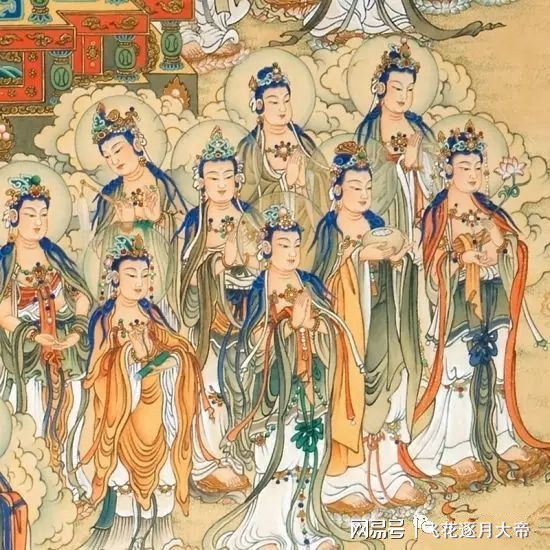

唐朝初期,唐太宗与武则天对佛教给予了大力支持。这一举措使得寺庙兴盛,香客络绎不绝。皇室的支持固然重要,但更关键的是寺院经济的繁荣。众多权贵纷纷向佛寺捐献财物,土地的兼并也为寺院经济增添了助力。在各方力量的推动下,佛教的影响力日益增强。以寺院规模为例,许多寺院规模宏大,超出了人们的想象,甚至超过了皇宫,这无疑是一个警示的信号。

佛教的繁荣使得僧侣在社会中的地位不断提升。寺院享有免税和司法豁免等特殊待遇,吸引了众多普通百姓和官员加入。以一个小镇为例,几座大寺庙往往占据了大部分财富。佛教已不再仅仅是宗教信仰,更成为一股强大的经济力量。

统治阶级对佛教扩张的警惕

佛教的广泛传播必然会让统治者感到担忧。均田制是唐朝经济的重要基础,而寺庙庄园的扩张与国家利益产生了激烈的冲突。在高祖和太宗时期,就已经意识到了这种潜在的威胁,并开始对僧尼的数量进行限制。到了高宗时期,僧人的数量开始逐渐减少。在唐高祖时期,僧尼数量高达二十万,而到了高宗时期,这一数字降至七万。当时唐朝的人口大约为一千五百万,若要供养如此众多的僧尼,国家的经济压力必然巨大。

国家治理层面来看,官员队伍的建设遭受了重大打击。一个朝代的正常运作,离不开众多人才的支撑,可许多人选择出家修行,这无疑对朝廷的统治基础造成了冲击。韩愈曾明确指出佛教盛行的弊端,他深知如果不加以控制,朝廷将面临严重问题。

宗教与皇权的冲突

皇权至高无上,是维持王朝安定的关键。在唐代,佛教享有极高的地位,甚至显露出凌驾于皇权之上的苗头。皇室对其提供经济和政治上的支持,佛教因此迅速壮大,但随之而来的是对皇权的潜在挑战。那些规模宏大、气势恢宏的寺院建筑,几乎有超越皇宫的架势。寺中的僧侣无需纳税,即便违法也能享有司法上的豁免。

这种特殊优待吸引了众多百姓,导致朝廷控制的人口数量持续减少,可征收的税赋也大幅降低。此外,一旦出现重大宗教冲突,宗教机构甚至敢于违抗朝廷的命令。例如,某些地区的寺庙,连地方政府发布的命令都无法执行,宗教的影响力已经超越了地方政权。

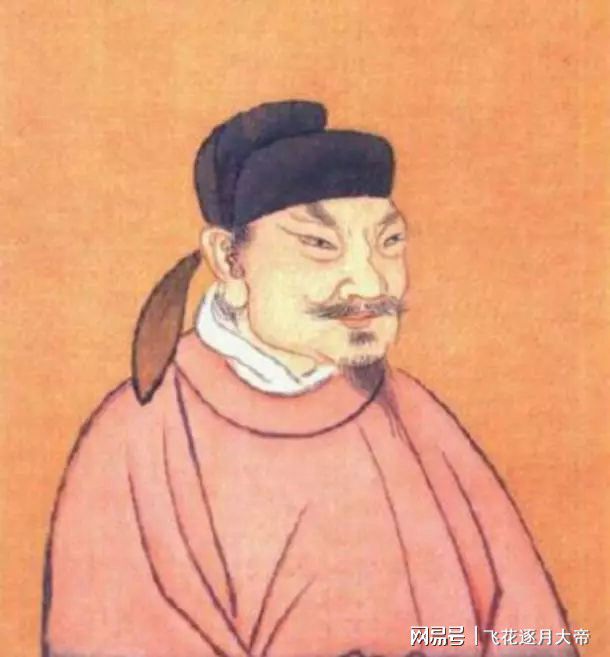

会昌五年灭佛运动高潮

唐武宗年间,这种矛盾终于显现。在会昌五年,反佛运动达到了顶点。武宗颁布了严令,要求五十岁以下的僧侣还俗,五十岁以上且无度牒者同样必须还俗,违令者将受到严惩。当时,稍有犹豫的僧侣可能就会遭受重罚。这一政策的执行力度极大,影响广泛,全国众多寺院的生活秩序在瞬间被打乱。

命令一经发布,各地寺庙顿时陷入混乱。年轻的僧人被迫重返尘世,寺庙变得空荡无人。一些地方官员严格依照命令执行,对寺庙进行细致排查,统计可还俗僧侣的人数。这股风潮如同突降的暴雨,迅速横扫整个佛教领域。

灭佛运动前后佛教的转变

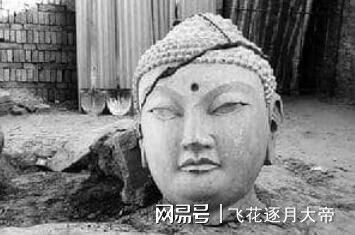

会昌法难标志着佛教在唐朝的兴衰转折,将佛教历史划分为两个截然不同的时期。在法难之前,佛教兴盛一时;而法难之后,佛教陷入了低谷。尽管唐宣宗后来为其平反,但佛教的辉煌已一去不复返。众多寺庙的田产被政府收回,重新分配,僧尼们还俗后,回归了世俗生活。

在一些较大的州份,过去城内曾有多座规模宏大的寺庙,僧侣众多,多达数百上千人。然而,时至今日,仅剩几座小型的寺庙,僧侣数量也大大减少,只能勉强维持日常的供奉。与往日的辉煌相比,佛教的衰落显而易见。

灭佛运动对唐王朝的意义

这场灭佛运动对唐朝影响深远。首先,它让国家重新掌握了经济主导权,将那些原本被寺庙占据的土地和财富重新纳入国家管理。在此之前,许多城市的寺庙富得流油,而国家财政却捉襟见肘。灭佛之后,国家的税收状况得到了显著改善。

再者,唐王朝的国体得到了维护。皇权重新至高无上,朝廷的威严恢复如初。那些被佛教吸引的民众纷纷回归正常生活,国家的统治也趋向稳定。

观察这一历史案例,众人对宗教与政权间的关系有何看法?期待大家在评论区积极点赞、转发,并畅所欲言!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.sjzbwjy.com/html/tiyuwenda/9620.html